遺言・遺言執行

遺言・遺言執行とは

遺言は、自分(被相続人)の死後に相続財産を「だれに、どれだけ、どのように残すのか」を意思表示したものです。遺言を作ることで自分の希望に沿った財産の分割ができます。

遺言は必要?こんなお悩みありませんか?

遺言を作成するメリット

遺言を作成するメリット

- 財産を自分(被相続人)の希望通りに分割することができる。

- 残された家族の相続手続きの負担が軽減できる。

- 相続人の中に認知症や障がいなどで判断能力がない人がいてもスムーズに相続手続きができる。

- 相続人以外の人にも財産を残すことができる。

- どの財産をだれに継いでほしいか自分の希望をかなえることができる。

- 相続トラブルを予防することができる。

自分で作成するのは不安という方は、お気軽にご相談ください。

自分の希望をかなえ、家族の幸せにつながる遺言づくりをサポートします。

ひろせ司法書士法人にまかせるメリット

ひろせ司法書士法人は、遺言の作成から執行までワンストップでお引き受けします。

自分で作成した遺言が、形式不備により無効になってしまうことを防げる。

遺言作成に必要な書類の取得や関係機関との調整をまかせられる。

司法書士が遺言執行者として、死後に確実に遺言内容を実現できる。

複雑な内容の遺言にも対応。トラブルのリスクを減らせる。

遺言のポイント

遺言でできること、できないこと

遺言には実現できることと、実現できないことがあります。

| できること | できないこと |

|---|---|

|

|

遺言で実現できないことを相続人以外に頼みたい場合は、死後事務委任契約を利用します。

家族とよく相談してトラブルを防ぐ

自分(被相続人)は、実家の田畑を長男に継いでもらいたいと思っていても、長男も同じ気持ちとは限りません。相続が発生した後に、相続人から「遺言の内容と違う遺産分割方法にしたいのだけれど」といったご相談を受けることもあります。

遺言を作成するときには、もらう側の気持ちも確認しておく必要があります。せっかく作る遺言です。家族でよく話し合い、後のトラブルを防ぎましょう。

遺言の種類と特徴

遺言の作成方法は公正証書遺言と自筆証書遺言の2つが現実的です。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り遺言者本人が直筆で作成する遺言です。遺⾔の保管者や遺⾔を発⾒した相続⼈は、家庭裁判所に遺⾔を提出して検認を受ける必要があります。

- メリット:手軽に作成でき、費用がかからない。

- デメリット:記載内容に不備があると無効になるリスクがある。自宅等で保管した場合は、改ざんや紛失の恐れがある。家庭裁判所での検認が必要。

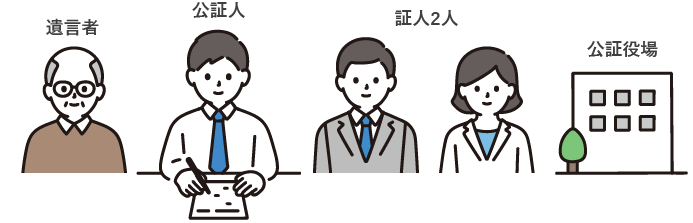

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証人という専門家に公正証書を作成してもらう遺言です。原本は公証役場で保管され、遺言が間違いなく本人のものであることを確認できます。

- メリット:原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクが低い。家庭裁判所での検認が不要。

- デメリット:作成の費用や手間がかかる。家庭裁判所の検認が必要。

法務局の⾃筆証書遺⾔書保管制度

自筆証書遺言を自宅等で保管する場合、改ざんや紛失、発見されない恐れがあります。

そのリスクを避けるため、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度「⾃筆証書遺⾔書保管制度」ができました。

- 遺⾔書の紛失、改ざん、隠匿などを防⽌できる。

- 形式要件不備で遺⾔書が無効になる可能性がない。

- 家庭裁判所の検認⼿続きが不要になる。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | ||

|---|---|---|---|

| 法務局 保管制度利用 | |||

| 作成者 | 公証人 | 遺言者本人 | |

| 作成方法 | 遺言者が内容を伝え、公証人が作成 | 本人が遺言書を「自筆」して署名・押印 (財産目録のみパソコン等で作成可) |

|

| 費用 | 遺産額に応じて手数料がかかる | かからない | 保管料として1件3,900円 (その他請求により費用がかかる) |

| 保管場所 | 公証役場 ※紛失の場合再発行が可能 |

遺言者本人(任意の場所) ※紛失の可能性あり |

法務局(遺言書保管所) ※住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかの管轄局 |

| 遺言執行 の容易さ | 死後すぐに手続きを行える (検認不要) |

検認手続きが必要 (約1か月ぐらいかかる) | 検認は不要だが、法務局に 「遺言書情報証明書の交付請求」が必要 |

遺言にも適齢期があります

若いうちから遺言を書いておきたい方は、まず自筆証書遺言を書いておくといいでしょう。その後年齢を重ねて、終活に向けて備える段階になったらそれを公正証書遺言にするといったように年齢に応じて使い分けることも重要です。

遺言執行者を定めましょう

遺言執行者とは、自分(被相続人)の死亡後に遺言に書かれた内容を実現してくれる人のことです。遺言を残すなら、遺言執行者を定めておきましょう。

遺言執行者は相続人の中から決めることが多いですが、第三者に依頼することも可能です。第三者に依頼する場合は、司法書士、弁護士などの士業や信託銀行に依頼することが代表的です。

それぞれメリットデメリットがあるので比較してみましょう。

特徴

| 司法書士・弁護士などの士業 | 信託銀行 |

|---|---|

|

メリット

デメリット

|

メリット

デメリット

|

ひろせ司法書士法人が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

ヒアリング

自筆証書遺言の作成サポート

必要書類の取得

公正証書遺言の作成サポート

遺言執行者の受託

遺言の執行

【こんな方におすすめ】

- 無効にならない遺言を作っておきたい。

- 遺言を紛失したり書きかえられたりするのを防ぎたい。

- 自分の死亡後に遺言をきちんと実現させたい。

- 相続人同士でのトラブルを防ぎたい。

- 専門家に遺言作成から相続手続きまでまかせたい。

遺言作成・遺言執行時にかかる費用

遺⾔は形式要件にしたがって作成しなかった場合、無効になるリスクがあるので、きちんと執⾏されるためには、専⾨家に作成してもらうことも選択肢の一つです。

遺言作成時にかかる費用

ひろせ司法書士法人に遺⾔の作成を依頼した場合の報酬基準

| 相続財産の価格 | 報酬額(消費税別) | |||

|---|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 1000万円以下 | 70,000円 | ||

| 1000万円を超え5000万円以下 | 90,000円 | |||

| 5000万円を超え1億円以下 | 130,000円 | |||

| 1億円を超える場合 | 別途お見積もり致します。 | |||

| 人数加算 | 受遺者等の人数が3名を超える場合は、一人当たり10,000円加算 | |||

| 複雑案件加算(タイムチャージ) | 打合せ回数が5回を超える場合、1時間当たり10,000円を加算 | |||

| 自筆証書遺言保管制度申請(法務局) | 20,000円 | |||

| 公正証書遺言作成サポート | 10,000円 | |||

※公正証書遺言の場合は、別途公証役場の手数料がかかります。

※法務局の遺言保管制度をご利用の場合は、別途保管手数料3,900円がかかります。

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費がかかります。

【公正証書遺言の作成例】

相続財産 3,000万円の場合

ひろせ司法書士法人の報酬額 9万円(税別)

公正証書遺言作成サポート 1万円(税別)

合計 10万円(税別)

遺言執行時にかかる費用

ひろせ司法書士法人が遺言執行者に就任した場合の報酬基準

| 相続財産の価額 | 報酬額(消費税別) | ||

|---|---|---|---|

| 500万円以下 | 300,000円 | ||

| 500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.2%+240,000円 | ||

| 5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+340,000円 | ||

| 1億円を超える場合 | 価額の0.7%+640,000円 | ||

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当法人の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※相続財産の価額は、執行時の積極財産の金額で相続税評価額とします。債務は控除されません。

遺言作成、遺言執行は、ひろせ司法書士法人にご相談ください

初回の相談は無料です。ご質問だけでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺言作成・遺言執行は、

ひろせ司法書士法人にご相談ください

☑ どうやって書いたらよいのかわからない

☑ 自分で作成するのが不安

☑ 専門家のアドバイスがほしい

ご相談の流れ

公正証書遺言作成の流れ

1打合せ

お客様の想いを聞き取りし、財産の分け方など遺言の内容の打合せを行います。

2試案の作成

打合せないように基づき、遺言の試案を作成して、お客様に確認していただきます。

3必要書類の収集

戸籍謄本等の必要書類を収集します。

当法人で代理取得することもできますのでご相談ください。

4公証役場との打合せ

弊所が公証人と遺言の内容について打合せを行います。

5公証役場での遺言作成

公証役場に行って遺言書を作成します。

初回相談無料

お気軽にお問い合わせください

オンライン相談も承ります!