成年後見・任意後見・任意代理

成年後見制度ってなに?

認知症等により判断能力が低下すると出来ないことが増えてきます。

例えば

- 不動産の売買契約ができない

- 預貯金や現金の管理ができない

- 遺産分割協議ができない 相続手続きが進まない

- 株式等の売買ができない

認知症や知的障害などで判断能力が十分ではない人の財産管理や身上保護を支援する仕組みが成年後見制度です。

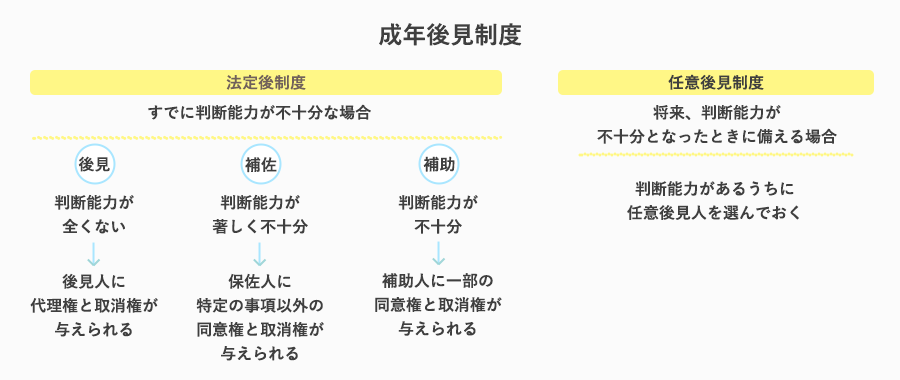

成年後見制度には、判断力が衰えた時のために、あらかじめ後見人になってくれる人を契約で定めておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分である人のために後見人を選任する「法定後見制度」があります。

法定後見制度の特徴

法定後見はすでに判断能力に衰えがある方が対象です。

家庭裁判所が後見人を選任するというのが特徴です。

法定後見制度の場合、本人の判断能力がなくなった状態で後見人が選任されているため本人の意思を確認することができません。(本人の意思がある場合は最大限尊重されます。)

財産管理については本人に不利益を与えないことが優先されます。

- 子や孫への贈与

- 資産運用

など、本人の財産を棄損させる可能性のある行為は基本的にできません。

ご自身の財産管理の方針について希望がある方は任意後見制度で備えることをお勧めします。

任意後見制度の特徴

将来、判断能力が低下した場合の日常生活や、契約手続きなどの支援してくれる人を元気なうちに決めておくことができる制度を「任意後見制度」といいます。

元気なうちに契約するので自分の「意思」を財産管理の方針に盛り込むことができるのが特徴です。

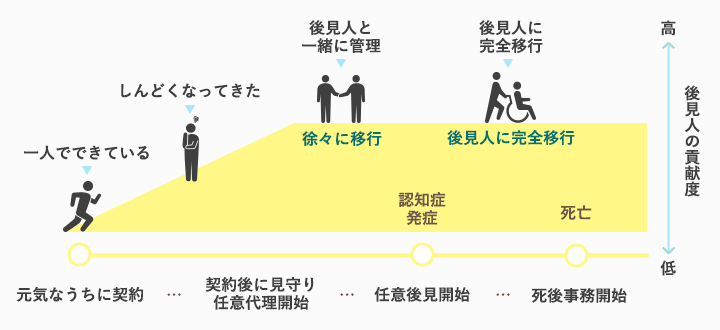

任意後見制度の流れ

- 判断能力があるうちに支援してくれる人(受任者)と任意後見契約を締結します。

- 判断能力が衰えた時に家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをします

- 任意後見監督人が選任されると任意後見業務が始まります

※家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで初めて効力が発生します

認知症にならなかったら契約しただけで任意後見が始まることはありません。保険とちょっと似ていますね。

任意後見制度と合わせて検討すべき制度があります

一人暮らしで身寄りがないので、将来入院した時の支払いが心配

もし認知症になったら…銀行や市役所での手続き、施設の入所手続きやその支払い、アパートの管理や所有している土地はどうしたらいい?

年齢を重ねていけば、このようなお悩みも増えてきます。任意後見と他の制度を組合わせることで備えることができます。

見守り契約

判断能力が低下する前から定期的に面談をしたり、連絡をとったりすることで、生活の状況や健康状態を確認し見守ります。契約などの代理行為はしませんが、信頼できる方と常につながっていることで安心することができます。判断能力がなくなった時点で契約終了となります。

任意代理(財産管理委任)契約

判断能力が低下する前から自分に代わって財産管理をしてもらう制度です。どんな管理をするかは自由にきめることができます。本人の判断能力がなくなった時点(任意後見が発効した時点)で契約終了となります。

ポイント

「任意後見契約締結から効力が生じる前」と「ご本人が亡くなられてしまった後」の期間のサポート契約をセットで利用することによって、任意後見契約だけではカバーしきれない期間を補うことができます。このように任意後見契約は「見守り契約」、「財産管理契約」、「死後事務委任契約」「遺言」などと組み合わせる事で、それぞれの状況に合わせた生前対策をすることができるでしょう。

私たちがお手伝いできること

成年後見申立

- 成年後見申立を裁判所に提出するための書類作成をご依頼いただけます。

- 成年後見人に就任することも可能です。

※その時の受任状況によりお受けできない場合があります。

※成年後見人の報酬は家庭裁判所が決めます。

任意後見・任意代理

- 公証役場での任意後見・任意代理契約書の作成サポート

- 任意後見・任意代理・見守り契約の受任者への就任

※その時の受任状況によりお受けできない場合があります。

成年後見・任意後見・任意代理にかかる費用

成年後見人選任申立にかかる費用

| 報酬額(消費税別) | 実費 | |

|---|---|---|

| 成年後見開始の申立書作成 | 80,000円 | 7,100円~9,700円 |

成年後見人選任申立にかかる費用

| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 契約締結時 (初期費用) |

判断能力がある時(継続的費用) | 任意後見開始時 | 任意後見開始後 (継続的費用) |

死亡時の費用 | |

| 見守り契約 | 50,000円 | 月1回電話/来所 月3,000円 月1回訪問 月10,000円 |

― | ― | ― |

| 財産管理等任意契約(公正証書作成) | 50,000円 | 資産5千万円まで 月30,000円~ |

― | ― | ― |

| 任意後見契約(公正証書作成) | 100,000円~ | ― | 50,000円 任意後見監督人選任申立費用 |

資産5千万円まで 月30,000円~ |

|

| 遺言書作成 遺言執行(公正証書作成) |

80,000~140,000円 | ― | ― | ― | 死亡時の資産額 ・5千万円未満 財産の1.2%+24万円 ・5千万円以上1億円未満 財産の1.0%+34万円 ・1憶円以上 財産の0.7%+64万円 |

※別途、公正証書作成費用として公証役場に支払う手数料が発生します。

初回相談無料

お気軽にお問い合わせください

オンライン相談も承ります!